〜 江戸の面影と未来の香りが交差する、「そのぎ茶市」へようこそ 〜

長崎県東彼杵町。大村湾の波が静かに打ち寄せるこの町に、初夏の風が吹き抜ける頃——

新茶の香りとともに、人々のざわめきが宿場町を包みます。

「そのぎ茶市」。

江戸時代から続くこの市は、かつて旧長崎街道の宿場町として栄えた「彼杵宿」で始まりました。物資と文化、人と情報が行き交う「六斎市」がそのルーツ。今もなお、その歴史と息吹を残しながら、茶の都・東そのぎの風物詩として、地域に根差しています。

2025年の開催は、**5月16日(金)~18日(日)**の三日間。会場となる「彼杵宿通り」は、JR彼杵駅から徒歩3分というアクセスの良さもあり、毎年多くの人々でにぎわいます。

茶農家と茶商が一堂に会する、町をあげての「お茶まつり」

期間中、通りには町内の茶農家、製茶問屋、地元商店、そして茶を愛する人たちが集まり、軒を連ねます。何よりの魅力は、その場で香りを確かめ、味わい、語らいながら、お茶を選べること。

「温かいお茶いかがですか?」

「これは朝摘みの新茶。水出しで飲むとまた違った香りが出ますよ」と、茶農家が優しく声をかける。一杯の湯飲みを通して、見知らぬ人と笑い合い、語り合える。そのぎ茶市は、単なる物販イベントではありません。お茶がもつ“間”と“縁”を、ゆったりと味わう体験の場なのです。

そのぎ茶って、どんなお茶?

そのぎ茶市の主役、「そのぎ茶」とは——

九州・長崎で育まれる、**“蒸し製玉緑茶”**という独自の製法で作られたお茶。茶葉は勾玉のように丸く、ぐりっと曲がっていることから、通称「ぐり茶」とも呼ばれています。

この形状には、じっくり時間をかけた蒸しと揉みの工程が欠かせません。お湯を注ぐと、ふわりと立ちのぼる香り。口に含めば、旨み、甘み、爽やかな渋みが調和し、のどをすべるたびに余韻が広がります。

東彼杵町の気候風土は、このお茶づくりにとって理想的。大村湾から吹く潮風、朝霧立ちこめる山あい、寒暖差のある気候。多良岳の伏流水が畑を潤し、まるで自然が共同作業をしているような環境で茶葉は育ちます。

歴史に育まれ、未来に受け継がれる「茶の文化」

そのぎ茶には、深い歴史があります。

そのルーツはなんと鎌倉時代。1191年、栄西禅師が中国から持ち帰った茶の種を、長崎・平戸に蒔いたのが始まりとされています。

江戸時代には、中国からの渡来僧・隠元禅師が釜炒り茶の製法を伝え、茶文化が一般に広がります。さらに、出島のオランダ商館医がヨーロッパへその魅力を紹介し、幕末には貿易商・大浦慶が日本茶を世界に広めました。

そんな長崎のお茶の物語を背負いながら、今、この町には若き茶農家の皆さんがたちが様々なことに取り組んでいます。先代の背中を追いかけ、土を触り、茶葉を摘み、蒸し、揉む。時に気候データを見つつ、世界に発信しながら、“次の百年”を見据えた茶づくりに挑んでいます。

茶市で出会う、風土と文化と人の温もり

茶市では、お茶の試飲だけでなく、茶葉の詰め放題や地元特産品の販売、露店グルメや民謡、音楽のパフォーマンスなど、まさに“町全体がお茶に包まれる”ような光景が広がります。

若者も、お年寄りも、親子連れも。

誰もがこの町とお茶と、そして自分の暮らしを重ね合わせながら、特別な時間を過ごしています。

お茶を通じて、町と出会う—

かつて旅人がこの地でひと息ついたように、

現代を生きる私たちもまた、「そのぎ茶市」でちょっと立ち止まってみませんか。歴史と風情を感じながら、今を生きる人々の声に耳をすませば、きっと、お茶の香りが胸に染み渡るはずです。この春、新茶の香りに誘われて。

5月16日~18日、東彼杵の町でお会いしましょう。

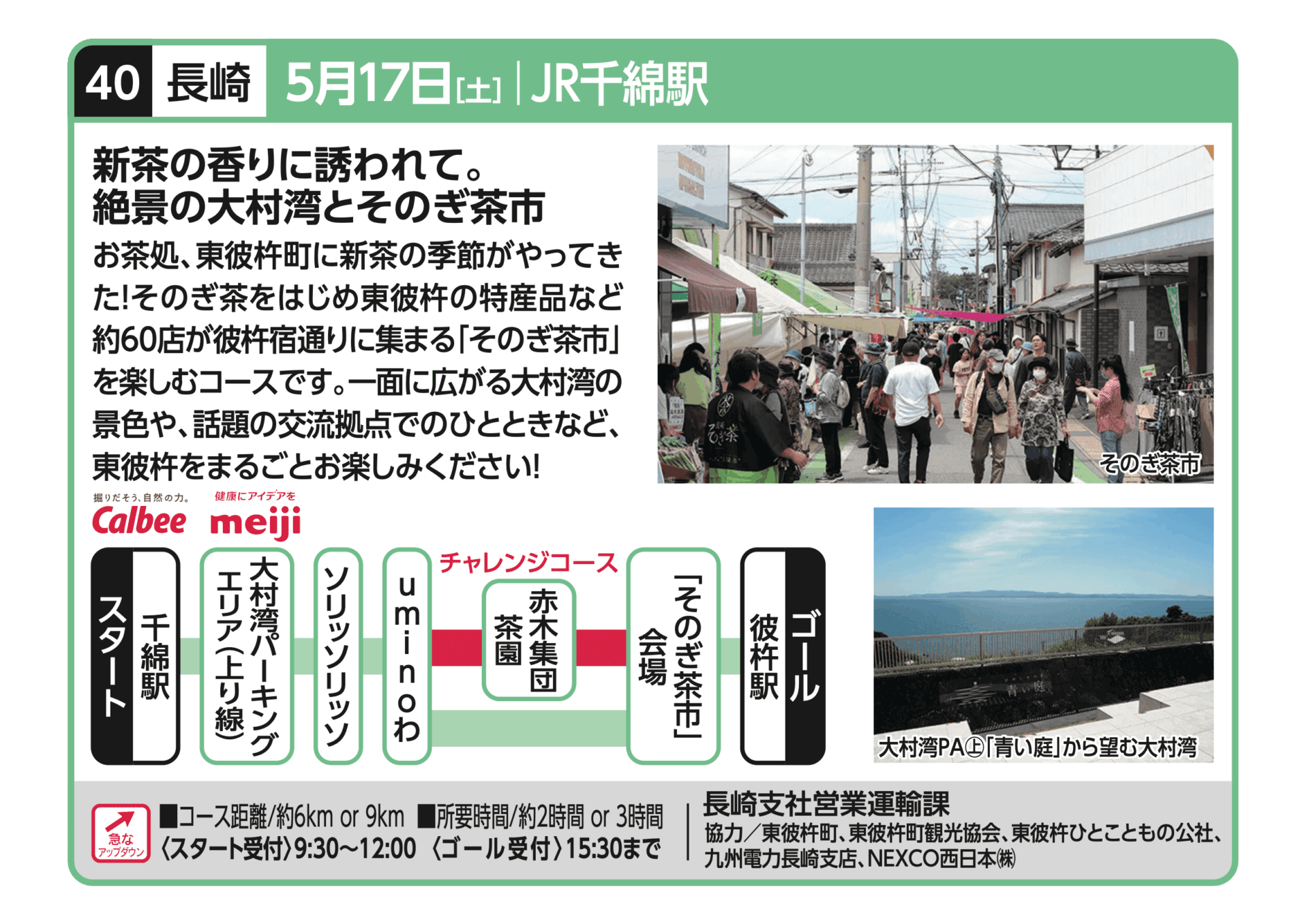

5月17日には、JRウォーキング〜 千綿駅発〜 も開催されます。皆様のお越しをお待ちしております。

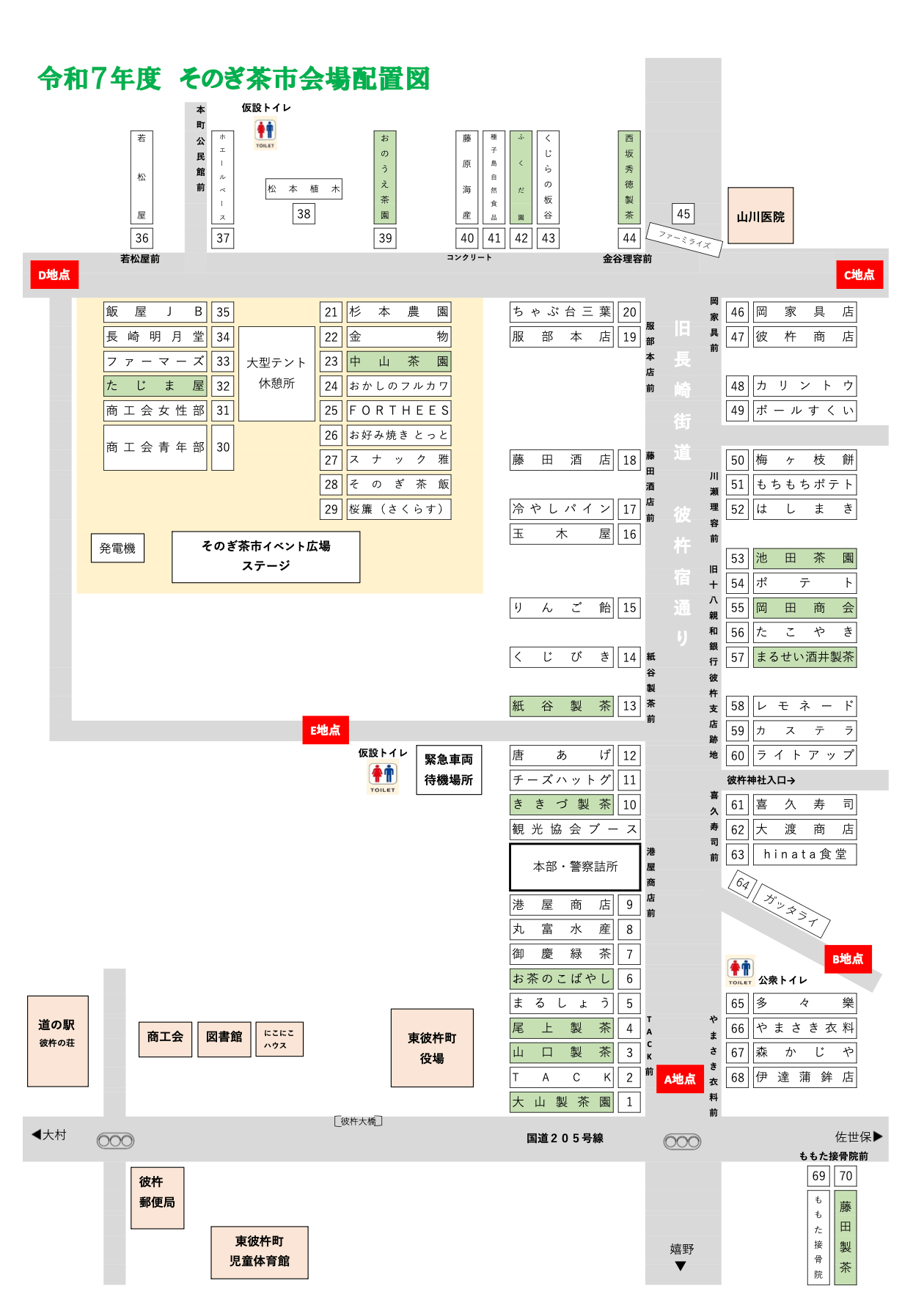

【 茶市会場配置 】

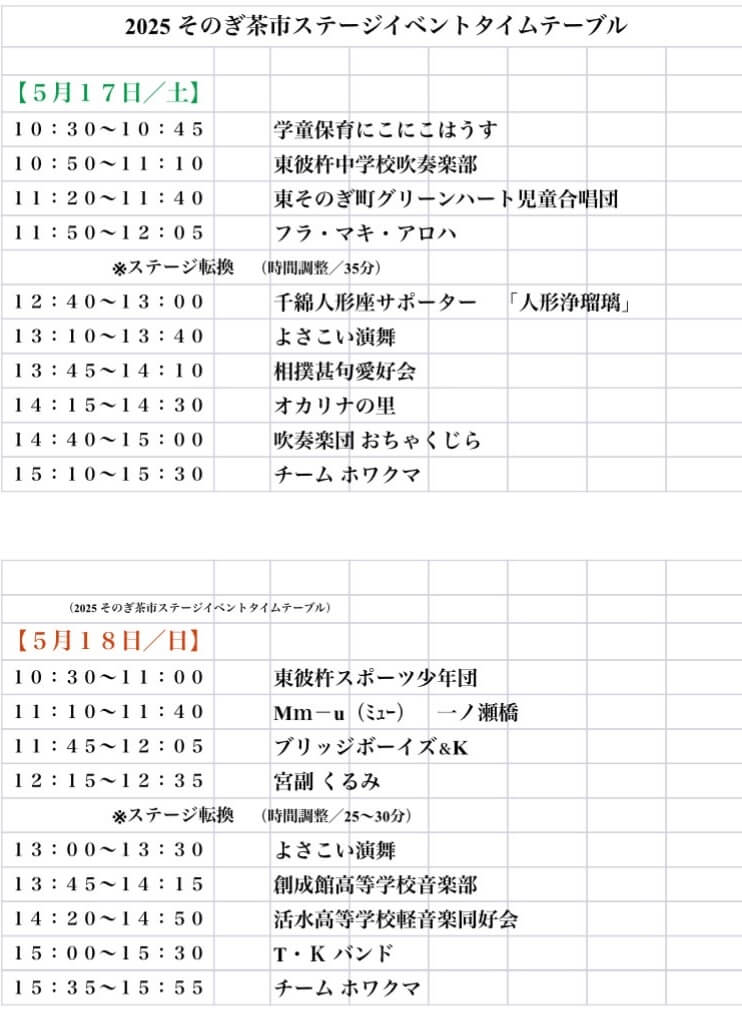

【 ステージイベントタイムテーブル 】

【イベント概要】

イベント名:そのぎ茶市

開催日:2025年5月16日(金)・17日(土)・18日(日)

時間:10:00~20:00(最終日は18:00まで)

場所:彼杵宿通り一帯(長崎県東彼杵郡東彼杵町)

アクセス:JR彼杵駅より徒歩3分

主な内容:そのぎ茶の即売、茶葉の詰め放題、各種試飲、地元特産品の露店販売、ステージイベント等々