2024年5月、東彼杵町の交流拠点として活躍してきた「uminoわ」がリニューアルオープンし、新たな拠点として生まれ変わりました。

新テーマは“食と地域を繋ぐ”。

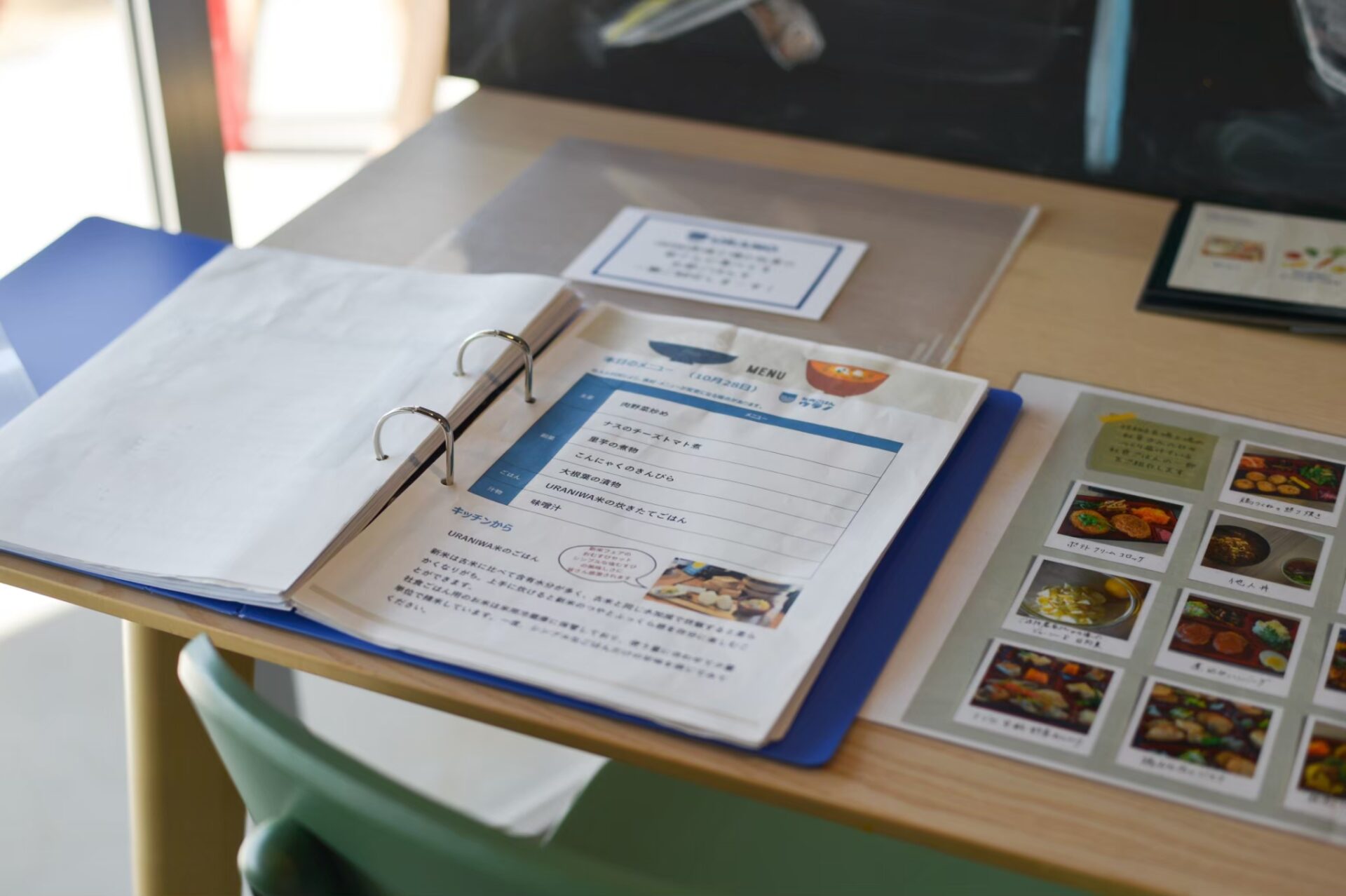

それに伴い施設内には、同町に長崎工場を構える株式会社ウラノによる「社食ごはんウラノ」と、大村市寿古町の菓子食品総合商社フルカワによる「ful TABLE&IDEA」が出店しています。

今回の記事で焦点を当てるのは、地域に開かれた社員食堂「社食ごはんウラノ」さん。

社食プロジェクトを地域に持ち込む理由とは?

このプロジェクトにかける想いやオープンまでの裏側を探っていきましょう。

長崎工場が取り組むURANIWAプロジェクト。uminoわで始まった新たな挑戦

株式会社ウラノは、航空機器部品や金属加工、チタン加工などの金属加工技術を持つ企業です。

2006年に完成した長崎工場をはじめ、本社である埼玉工場、群馬工場、名古屋営業所と、全国4カ所に拠点を構え、航空機部品や半導体製造装置、エネルギー装置などの第一線を走っています。

そんなウラノの長崎工場が2021年に開始した新プロジェクトが、URANIWAプロジェクト。

“サステナブルな食を通して地域とつながり、心と体の健やかなあり方を考える。”

このURANIWAプロジェクトこそが、今回の「社食ごはんウラノ」をスタートさせるきっかけとなったプロジェクトなのです。

これまで金属加工が主だったウラノは、なぜ“食”をテーマにしたプロジェクト、そして社食を立ち上げたのでしょうか?

まずは原点となる部分を深堀りしていきましょう。

「ものづくり」から「たべものづくり」へ。社食を地域に開く意味は

ウラノが社食を始めたきっかけを、「社食ごはんウラノ」プロジェクトのリーダーを務める惣津啓太(そうづけいた)さんにお聞きしました。

惣津「社食の話の出発点は“社員の健康”でした。夜勤明けにカップラーメンや菓子パンで済ませてしまう姿を見たとき、このままじゃいけないと強く感じたんです。せっかく“食べものをつくる側”の会社なのに、身近な仲間の食事が整っていないのは違うよね、と。まずは社内から整えたい、という想いで動き始めました。」

ウラノの社食のはじまりは、群馬工場の『おひさま食堂』にあるのですね。

その後、ウラノが“食”で人を支えるということにフォーカスしていくなかで、長崎でも同じようなことができないかという計画が進んでいったそうです。

惣津「最初はカレーを炊いて社員に振る舞ったり、お弁当の提供から始めたりと、小さな一歩からでした。でもそれを続けるうちに“自分たちの育てたお米や卵を、ちゃんと食卓の形にして社員に返したい”という気持ちがどんどん強くなっていったんです。週1の提供を重ねるうちに、今の『社食ごはんウラノ』の土台が少しずつ見えてきました。」

URANIWAプロジェクトで作った食べものを社員に食べていただくという小さな循環・社員が食堂に集い賑わう様子に惣津さんは魅力を感じていったそうです。

社食プロジェクトを本格的に進めるにあたり物件探しをしていくなかで、タイミングよく空きテナントとなったuminoわの存在を知ります。

他にもいくつか物件を見たそうですが、“地域に開かれた場所”というuminoわの背景を知り、この場所で挑戦することを決めたそうです。

惣津「社食は社員のための取り組みなんですが、uminoわという場所なら、それ以上の可能性があると感じました。ここは地域の人とつながる拠点でもあるので、“ウラノの社食”をただ閉じた場所で完結させるより、外に開くことでPRにもなるし、地域との関係性も育てられる。そんな広がりをつくれるのが、この場所の魅力でした。」

アグリチームURANIWAの立ち上げをきっかけに「ものづくり」から「たべものづくり」へと新たな挑戦をしていくウラノ。

群馬工場で行っている社員食堂とは一変し、社員食堂を地域にも開かれたものにしよう!と思う背景にはいったいなにがあるのでしょうか?

惣津「ウラノは“ものづくりの会社”という枠を超えて、食を通じて地域とつながりたいという思いがありました。一般公開することで住民の方にも知ってもらえるし、社員以外の人にも社食を体験してもらえる。PRの役割も担いながら、ちゃんと外に開かれた場にしていきたいと考えた結果、一般向けに開くことを決めました。」

岡山から長崎へ。農業×食に興味を惹かれ移住を決めた丸田江里佳さん

プロジェクトリーダーを務める惣津さんはもちろんですが、今回の「社食ごはんウラノ」に共感し、特別な想いで取り組むスタッフがもう一人います。

彼女の名前は丸田江里佳(まるだえりか)さん。

地域に行きたい人と地域の人をマッチングする移住スカウトサービス「SMOUT」を通して、岡山からの移住を決めました。

遠く離れた岡山から「社食ごはんウラノ」のメンバーになる経緯には、どんなきっかけがあったのでしょうか?

丸田「元々農学部で農業に興味はあって、1年ちょっと無職だった期間にいろんな農場を回ってどんな活動をされているのか勉強していたんです。その1つが2023年の夏に5日間農業体験をした佐世保の農場でした。そのときそこで出会って2、3時間一緒に作業した方と仲良くなり、その後も時々メールでやり取りをしていました。その方が社食ごはんウラノのプロジェクトメンバーの知り合いだったことから、もし興味があればと「SMOUT」のリンクを送ってくれたのがきっかけでした。」

丸田「できれば近場の岡山県内で見つかればなって思ってたんですけど、紹介された社食プロジェクトを見た時に、環境に配慮した農業もできて、社員さんや地域のことを考えた食の提供という両方に関われるのが面白そう!ってすごく興味を惹かれました。まあでも、長崎か~って悩んで(笑)。ただ、職業訓練校の終わりが見えてきて途方に暮れていたので、ダメなら戻ればいい!と決断を下しましたね。」

現在丸田さんは調理全般や野菜の発注を担当、そして副菜やメインなどのメニュー考案にも徐々に挑戦されているそうです。

丸田「いままで料理は家族にしか作ったことがなかったので、自分の作ったメニューや味付けが受け入れてもらえるのか不安はありました。調理経験がない分も丁寧にトレーニングしてくださって。流れを参考にさせてもらいながら私の好みも混ぜつつと日々模索しています。」

実際に社食ごはんウラノのお料理を見てみると、丸田さんの細やかな工夫や調理に対する努力がいたるところに感じられます。

新たな挑戦に立ちはだかる壁。オープン後に感じた変化とは

会社としても地域としても新たな挑戦となる「社食ごはんウラノ」。

惣津さんと丸田さんはどんなことに大変さを感じたのでしょうか?

惣津「始めた当初は、“社員用”と“一般公開”を同時に回すこと自体が初めての挑戦で、不安だらけでした。社員のお弁当づくりと一般のお客さん向けの定食、それぞれの役割を同じ現場で組み立てていくのは正直大変で、どれくらいの量をどんなペースで回していけるのか、手探りの連続でした。」

現在、社員向けに40前後、一般向けには平日40前後、土日は50前後を作っていて、そのほとんどが完売しているそうです。

惣津「課題をあげればキリがないですが、一番感じたのは“ちゃんと伝わるまでに時間がかかる”ということです。一般公開をしていても、社員がなかなか社食に足を運ばなかったり、思いが浸透しきれなかったり。でも同時に、“丁寧に続けること”がこの社食の価値だとも思っていて。目先の回転数より、目の前の人に喜んでもらえるかどうかを大事にしながら走り続けています。」

一方、メインスタッフとして食堂を支える丸田さんは、食にこだわる想いと味付け、社員さんと地域の方双方に向けた料理など、社食ごはんウラノだからこそ抱えるバランスのとり方に難しさを感じているそうです。

丸田「食べてくださったその1回の印象が重要となる一般公開のランチでは、味がブレないように心がけています。温かいものを提供できるという点では、お弁当に比べると味の濃さは決めやすいです。ただ、社員さんに向けたお弁当は基本的に冷めて食べるものなので、そういう意味で味をしっかりつけたり、さらに、日々注文してくださる社員さんは味に慣れてきてくれるのでその微調整も心がけています。」

新たな挑戦ゆえ、オープンする前はもちろん、オープンしてからも壁にぶつかることも多かったお2人ですが、最近になって嬉しい変化も感じたそうです。

丸田「トレーナーの方や他のスタッフとも相談しながら、最初は薄いという意見が多かった味噌汁も美味しいと言われることが多くなって。もしかしたら、私たちの抑えた味に慣れてきて、味覚が少し変わってきているのかなと嬉しく感じました。」

“食”で社員、そして地域を支える。「社食ごはんウラノ」の今後の展望とは

最後に、「社食ごはんウラノ」が今後どのような役割を担っていきたいか、お2人にお聞きしました。

惣津「無理に広げるのではなく、丁寧に続けていくことを大事にしたいと思っています。まずはもっと社員に浸透させていくこと。その延長線上に、地域の方やリピーターの方が自然と増えていく未来があると信じています。食を“ものとして提供する”だけでなく、“こととして伝える”ことも大切にしながら、育てていきたいですね。」

丸田「今ってスーパーに行けば何でも手に入ってしまう時代で、食について考える機会ってあまりないんじゃないかと思っていて。1人でも多くの人が「この食べものってどこから来てるんだろう。」とか、「どうやって作られているんだろう。」とか、食べもののバックグラウンドみたいなものを立ち止まって考えるきっかけにこの社食ご飯がなっていければいいなと思います。」

丸田「自分自身の目標としては、農業の初心者なので、どうやったら環境に負荷をなるべくかけずに野菜を育てられるかをもっと深めて知っていきたいなと。調理だけじゃなくて土に触れる農業の方も関わっていけたらと思っています。」

サステナブルな食を通して地域とのつながり、心と体の健やかなあり方を考える。

なにより社員の健康と食という豊かな育み、地域と繋がる食堂を目指してプロジェクトを進める「社食ごはんウラノ」。

地域に開かれたこの食堂には、これからの未来を見据える株式会社ウラノの想い、そして惣津さん、丸田さんをはじめとするスタッフの想いがたくさん詰まっています。

ひと・ことについての詳細は以下のそれぞれの記事をご覧ください。