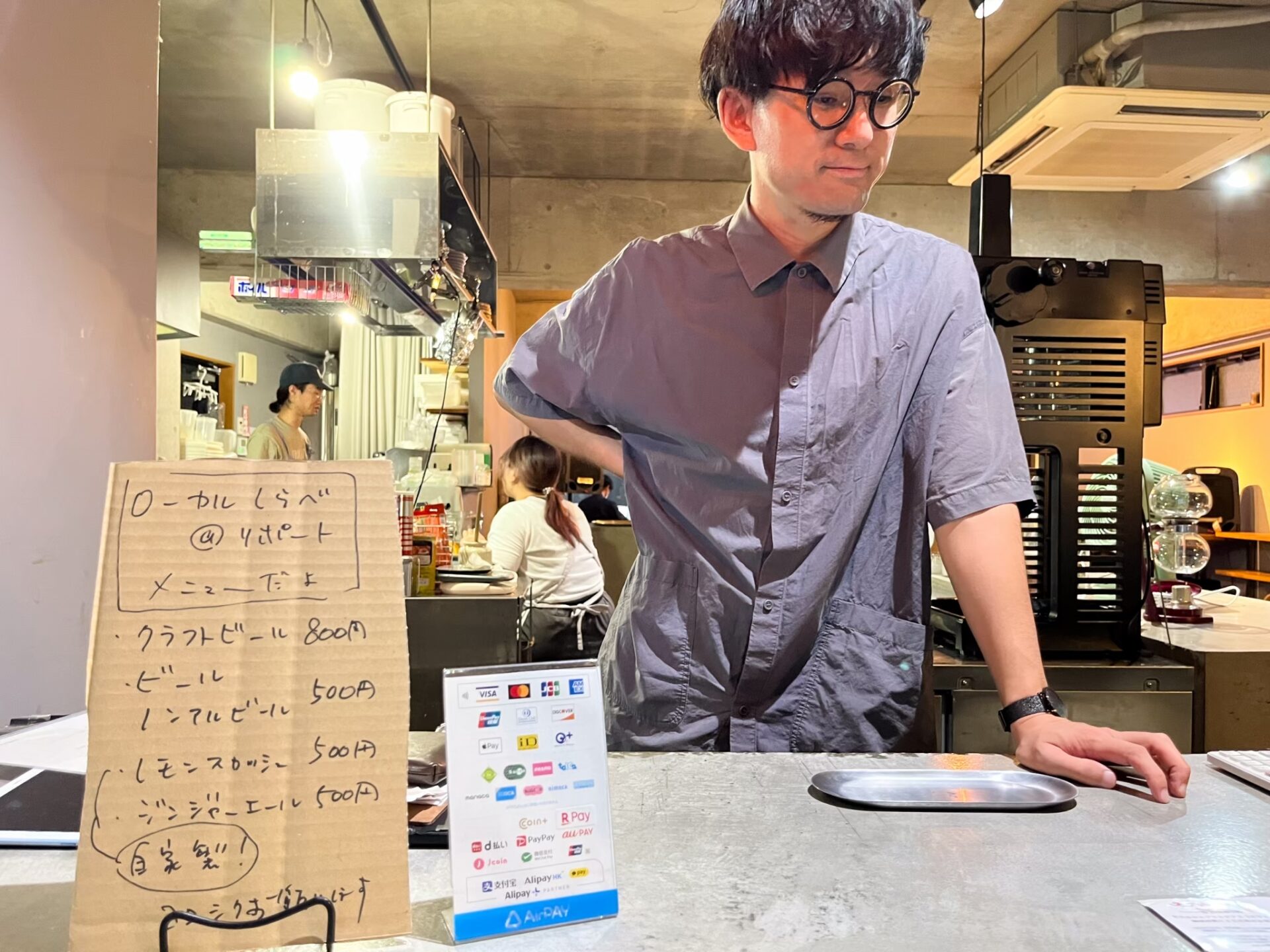

2024年9月、佐世保の夜に一つの「取り調べ」が始まった。イベントの名は「ローカルしらべ 佐世保編」

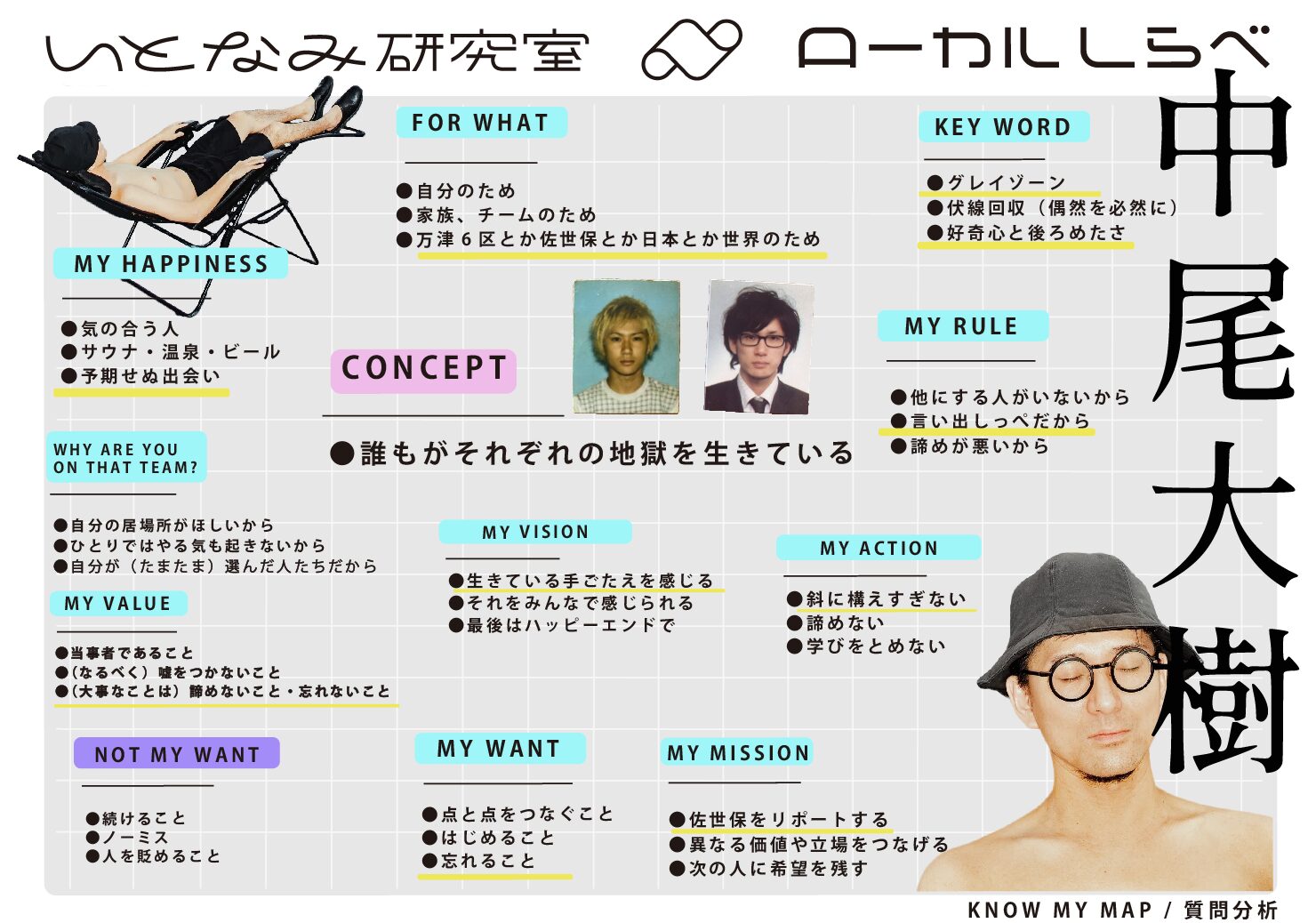

写真から伺えるのは、お笑い芸人のような佇まいだ。その一人、中尾大樹さん(写真右)は、実は佐世保市役所に勤める公務員でありながら、プライベートでは「一般社団法人REPORT SASEBO」の理事として、佐世保市万津町(万津6区)エリアを中心に数々のプロジェクトを手掛ける人物である。

公と民、計画と無計画、日常と非日常。相反するように見える二つの世界の「間」をしなやかに行き来する中尾さんの原動力はどこにあるのか。イベントで語られた彼の半生を辿ることで、そのユニークな「ひととなり」に迫ってみたい。

コンプレックスから始まった、居場所探しの旅

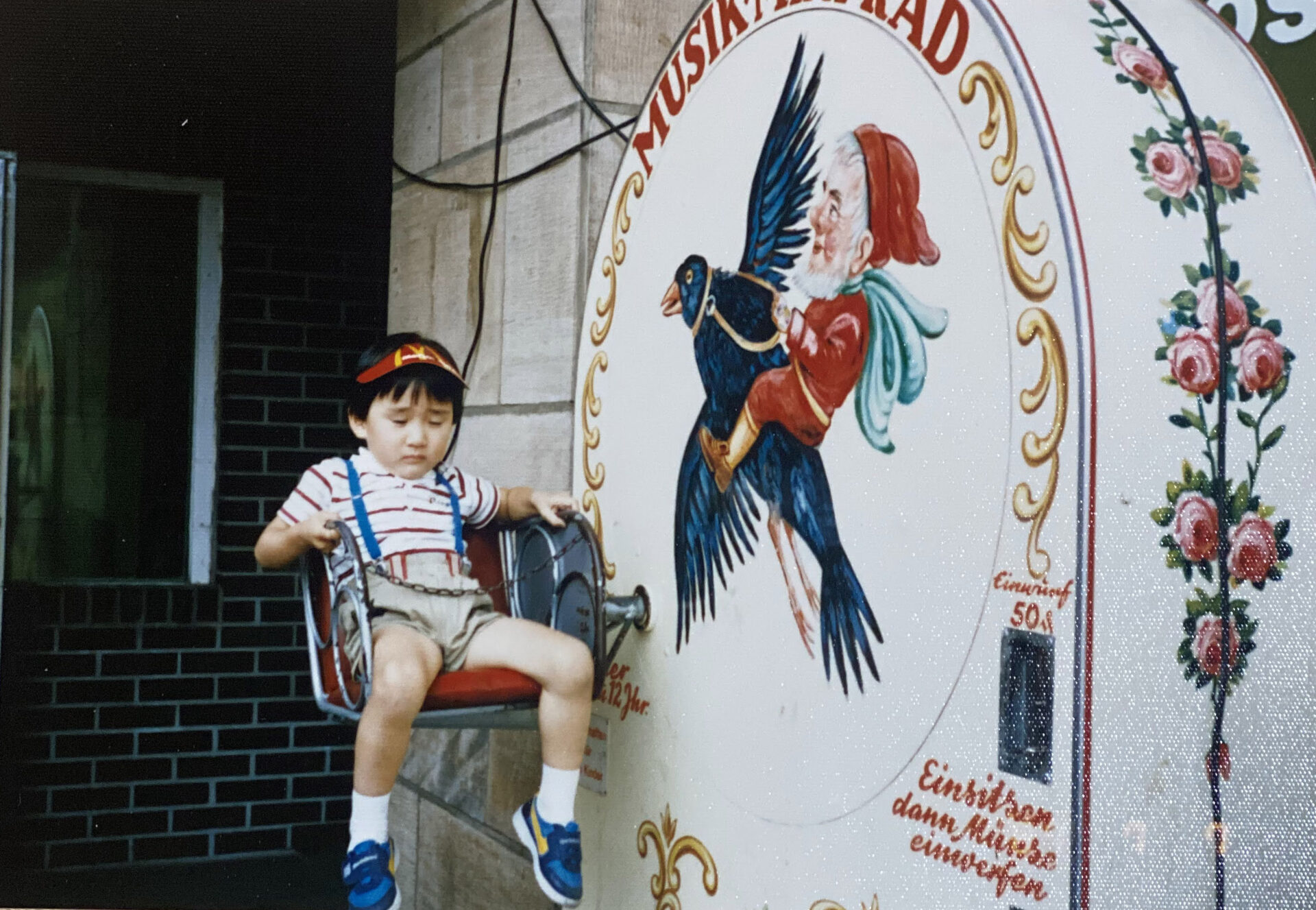

「昔は可愛かったのにね」「昭和を感じる写真ですよね」。スクリーンに映し出された幼少期の写真に、会場から笑いが漏れる。中尾さんの物語は、1983年の佐世保市大塔町から始まる。バス整備士の厳しい父と、専業主婦の母のもと、一人っ子として育った。

中尾「割と血気盛んな父親で、マジでこの家絶対出ていくと思いながら耐え忍んでいました。」

彼の口から語られる幼少期は、コンプレックスとの闘いの連続だった。スポーツはまるでダメ。地域のソフトボールチームでは、人数合わせでレギュラーになるも公式戦ヒットゼロ。小学校の毎朝のキックベースでは、「中尾ちゃんはボールを置いて蹴っていい」という特別ルールが設けられるほどの運動音痴だったという。

学校での人間関係も平坦ではなかった。中学に入ると第二次成長を迎え、心と体のアンバランスさからか「変なやつ」になり、いじめの対象になった。お昼休みに教室に戻ると机も椅子もない、という強烈な経験もした。

行き場のない思いを抱えた中尾さんが没頭したのは、サブカルチャーの世界だった。郊外の大型書店「スペースM」に入り浸り、ひたすら立ち読みをする日々。鶴見済の『完全自殺マニュアル』など、90年代の世紀末的な空気を色濃く反映した書籍を読みふけった。それは、現実の世界で自分の居場所を見つけられない少年が、本の中に小さな避難所を求めていた姿だったのかもしれない。

そんな彼に一筋の光が差す。いじめられていた時期に出会った、通信教育「ジャストミート」の営業マンだ。その大人の親身な姿に感銘を受け、「こんな大人になりたい」と心理学への道を志す。しかし、ここでも人生は一直線には進まない。志望した広島大学の受験に失敗し、東京の私立大学へ。そこで彼は、都会の洗練された同級生たちとのギャップに直面し、「おのぼりさん」としての自分を強く意識することになる。肝心の心理学も、学んでいくうちに「なんか違う」という違和感が募っていった。

憧れを抱いては挫折し、居場所を求めては疎外感を味わう。この学生時代までの経験は、彼の中に「白か黒かでは割り切れない、複雑な現実」を深く刻み込んでいった。この葛藤こそが、後に彼の活動の核となる「グレイゾーン」という思想の源泉となっていく。

公務員として、一市民として。「グレイゾーン」という視点の獲得

大学卒業後、就職活動にも苦戦し、最終的に「拾ってくれた」佐世保市役所に入庁する。地元に戻り、公務員として安定した生活が始まるかと思いきや、彼の探求心はここで終わらなかった。転機となったのは、北九州市が発行していたフリーペーパー「雲のうえ」との出会いだ。

中尾「公務員になったけど、低リスクでこういう面白いことができるんじゃないか」

行政が手掛けるクリエイティブな取り組みに衝撃を受け、彼はプライベートでの活動へと舵を切り始める。それが、現在の万津町でのまちづくり活動の始まりだった。

カフェバー「RE PORT」を開業し、そこを拠点にマルシェやイベントを仕掛けていく。

中尾「コミュニティスペースをやりたかったけど、それだけではうまくいかない。だから収益事業とのグレイゾーンとしてカフェを始めたんです。」

彼の活動は常に「A or B」ではなく「A and B」だ。住民と観光客、仕事の場と生活の場。異なる価値観がぶつかり合う場所にこそ、新しい可能性が眠っていると彼は考える。リノベーションホテル「RE SORT」では、住民が暮らすアパートの一角にサウナ付きの客室を作り、あえて摩擦が生まれる状況に飛び込んだ。元々あった地域の文化(持ちつき大会など)を、自分たちが企画する商業マルシェと融合させることで、新しい形で継承していく。

これらの活動は、彼が自身の人生で経験してきた「どちらにも属せない」という感覚と地続きになっている。彼はその感覚をネガティブに捉えるのではなく、むしろ異なる世界を繋ぐ「ブリッジ」や「通訳」としての役割に見出しているのだ。

中尾大樹が肯定する「たまたま」の人生

イベントの質疑応答で、活動エリアについて問われた中尾氏はこう語った。

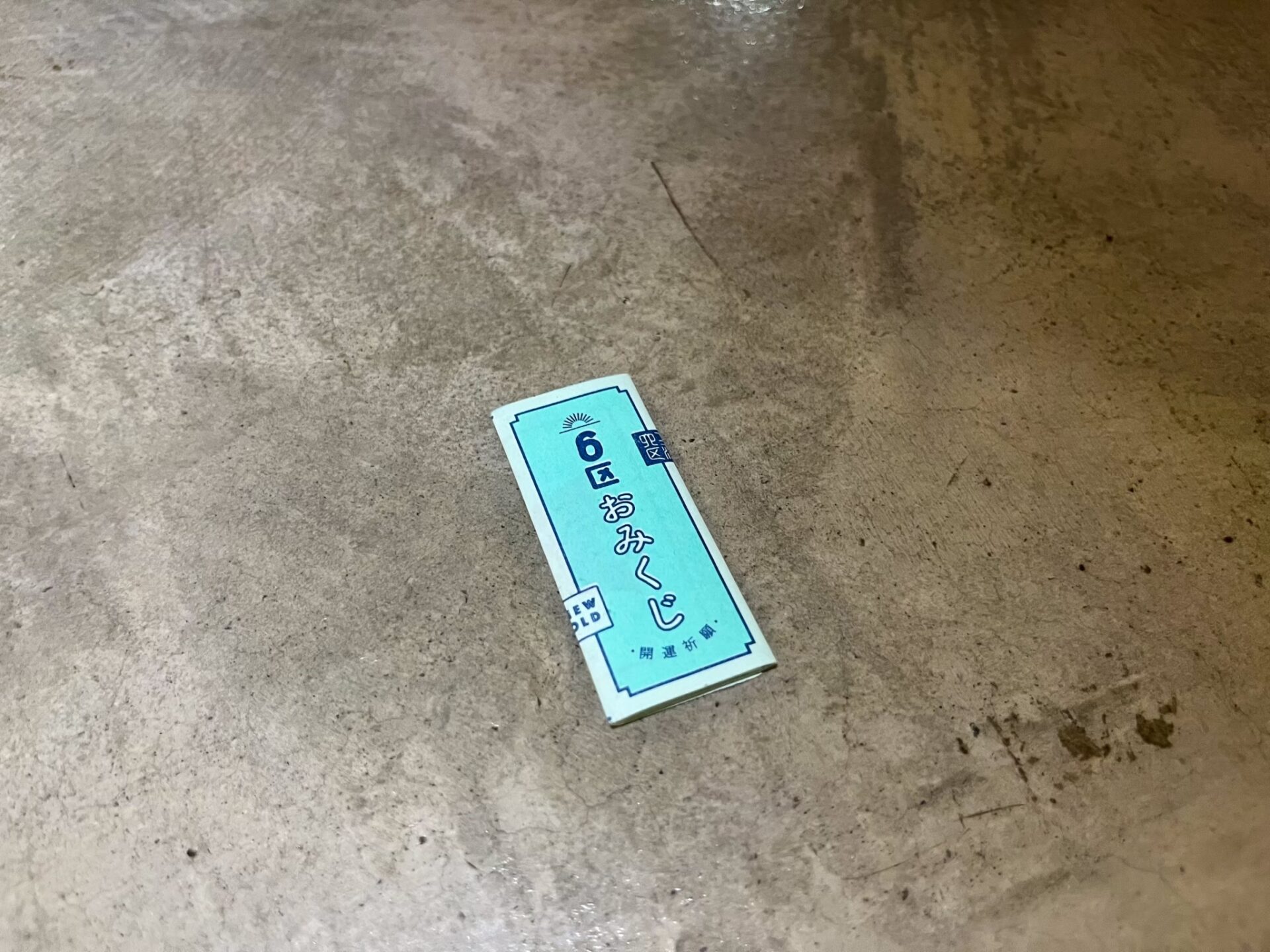

中尾「僕にとってのエリアは肌感で繋がっているところ。佐世保はたまたま生まれた場所。でも、その偶然を肯定したい。だからやっている。」

彼の原動力は、壮大な地域活性化の理念というよりは、もっとパーソナルな「自己肯定」の欲求に近いのかもしれない。偶然与えられた環境、うまくいかなかった過去、コンプレックスだらけだった自分。そのすべてをひっくるめて「これでよかったんだ」と思いたい。そのために、今いる場所で、自分にできる手応えのある面白いことを仕掛け続ける。

その小さなアクションが、結果として佐世保という街に新しい風を吹き込み、活動する仲間を勇気づけ、多くの人々を巻き込む大きな渦になっている。

中尾「白か黒か、じゃない。その間のグレイゾーンにこそ、物事の豊かさや面白さが宿っている。」

中尾大樹の挑戦は、佐世保という街を舞台に、自分自身の人生をも「再発見」していく壮大な旅路なのである。彼のしなやかな視線は、複雑化する現代社会で、私たちがどう他者と、そして地域と関わっていくべきか、その大切なヒントを与えてくれている。