鯨の鳴き声のような。タングドラムの音色のような。ただ話を聴いているだけなのに、心の奥底で“なにか”が共鳴している。そんな不思議な「あわい」にいた。

舞台は、鯨とお茶の町・長崎県東彼杵町。海の輪郭に合わせてゆるやかにカーブする国道34号線を走っていると、ノスタルジックな建物が見えてきた。古い米倉庫をリノベーションした複合商業施設「Sorriso riso」だ。

その中に入るカフェ「Tsubame Coffee」の二階席でホクゴウサトシさんと待ち合わせる。

ホクゴウさんとの出会いは、二ヶ月ほど前。まさにここ、Sorriso risoにて。日本仕事百貨の編集長だった中川晃輔さん(現在東彼杵町在住)が進行役をつとめるライター講座「きいて、書くという冒険」でのことだった。

第一回の自己紹介で、すこし照れくさそうに「なんでも話せる“町のおじさん”になりたい」と話すホクゴウさんのストレートで純朴な思いに、心が湧きたった。この純粋さを追いかけてみたい。

人見知りで「ワッと来られるとワッとなっちゃう(笑)」と話すホクゴウさんに、思わずワッと行ってしまいそうになる気持ちをこらえながら、インタビューがはじまった。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

◎プロフィール

ホクゴウサトシ(北郷 諭)

1984年生まれ。長崎市香焼出身。長崎東高校を出て、長崎大学教育学部情報文化教育課程芸術文化コース(当時)へ進学。卒業後は上京し、靴づくりを学ぶ「モゲ・ワークショップ」に通ったあと、めぐりめぐって人力車の会社で10年勤務。2019年からは、東彼杵町の地域おこし協力隊として活動。任期後も東彼杵町にとどまり、2022年より碾茶工場・FORTHEESに勤めながら、地域での営みを続けている。夢はなんでも話せる“町のおじさん”になることと、ふらっとみんなが集まってなにかをつくれる場をつくること。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

“つくる”日々を重ねながら

インタビューの日、Tsubame Coffeeにあらわれたホクゴウさんの手には、毛糸でできた色とりどりのチューリップが。「これ、置いてください」とはにかみながら、店長の北川さんに話しかける。

ホクゴウさんは現在、東彼杵町内にある碾茶工場・FORTHEESにつとめている。碾茶というのは、抹茶の原料となる茶葉のことだ。

「普通お茶って揉まれて、こう、ぐにゅってなってると思うんですけど、その揉む作業をせずに葉っぱのまま乾燥させて、葉脈とかを全部取ってしまうんです。それが碾茶。それをこう擦ることで抹茶になります」

工場での8時間勤務を週5日こなしながら、あいた時間にいろいろなものを“つくる”。それがホクゴウさんのライフワーク。ときに靴、ときにイラスト、ときに編み物、ときに粘土遊び……。イラストを仕事として依頼されることもあり、最近では、町内のさまざまなイベントのフライヤーやキッチンカーのラッピングなどを手がけている。

いまではすっかり東彼杵町に欠かせない人物となったホクゴウさんだが、その人生とこの町が交差しはじめたのは、2018年。地元の長崎を22歳で出て、東京で10年以上暮らしたある日のことだった。

「35歳ぐらいまでに長崎に戻りたいなっていうのは、なんとなく漠然とあったんです。それで、なにか仕事がないかなと探していたら、たまたま東彼杵町の地域おこし協力隊員の募集を見つけて。その内容がすごく面白そうだったので、応募してみたっていうのがきっかけです」

とんとん拍子に話は進み、2019年2月から地域おこし協力隊員として東彼杵町に移住。観光協会のお手伝いや、農家民泊「グリーンティーリズム」の宿泊客のお世話をしながら、地域の方々とあたたかなお付き合いを重ね、任期の3年が過ぎた。

「3年間暮らして気に入ったし、住み心地が良かったので、このままここに住みたいなって」。そう話したあと、すこし間を置いて、「ああ、そう、なんか農業に興味があったんですよ。半農半X(=農業とほかの仕事をかけあわせた生き方のこと)とか、そういうのに心のどこかで興味があったので。だから、ここの田んぼとか畑のある風景が気に入って」とつづける。

「それこそあれですよ、日本仕事百貨。ぼくね、大ファンだったんです。スタートしたころからめっちゃ見てて。中川さん(※中川晃輔さん)には恥ずかしくて言ってないですけど(笑)。紹介のところに、『生きることと働くことが連続していて、生きるように働く人のための求人サイトです』とあって。そう、もともと半農半Xに興味があったのも、やっぱり仕事と暮らしって同じじゃないかなと。だから、自分の中でそこの線引きはしてないというか。あんまり仕事だと思って仕事はしてないので、逆にサボってるって思われますよね。ふふふ」

いそがしい仕事と日々の営みが境なく「ひとつの流れ」として連続していることが、ホクゴウさんの理想。現在携わる碾茶工場での仕事も、とてもクリエイティブな作業なのだという。

「やっぱり天候だったり、 その状況で出来上がるものを作るってすごいじゃないですか。碾茶って、特に色をすごく見るんです。蒸す時間とか蒸気をあてる量、乾燥させる時間で色が変わる。そういう絶妙な調節とかも、すごくクリエイティブだなと」

イラスト制作と碾茶工場での仕事を両立するいまの暮らしは、思い描いていた半農半Xに近い。ただ、ここまでの道のりは決して順調なものではなかった。

東京で暮らしていた24歳のころ、転職面接のワンシーン。

「担当の方が、ぼくのそれまでの経歴を見て、『キミは何がやりたいの』って。そのあとも、もうなんかいろいろ言われて、世の中厳しいな、そう簡単にはいかないんだなって」

苦い経験に、肩を丸めてシュンとする当時のホクゴウさんの姿が思い浮かび、胸がギュッと締めつけられた。

しかし、言葉は、こう続いていく。

「ぼく的には結構、衣食住っていう太い柱があったので、全然ブレてる感じはなかったんですけど」

自分の営みへのしなやかな自負を感じさせる一言だった。その言葉の裏には、どんな思いが隠れているのだろう。

不具合があれば自分で直せるものを

いつでも何かをつくりながら生きてきたホクゴウさんに、つくることへの思いを尋ねてみた。

「小さい頃からものをつくるのがすごく好きで。漠然とそういうお仕事がしたいなっていうのは、なんとなくありました。当時夜遅くに、テレビで放送されていたファッションショーを見るのもすごく好きで。洋服ってミシンでつくれそう。でも、靴ってつくれなさそうだなって」

そこから湧き上がる靴づくりへの関心。ほんとうは高校を卒業したあと、すぐにでも靴の専門学校に進みたかったが、先生の反対を受け、長崎大学へ進学。美術分野、なかでも工芸を中心に学んだ。

大学を卒業後、念願の靴づくりを学ぶ場所として選んだのは、東京の「モゲ・ワークショップ」。講師は、勝見 茂さん。1983年、日本ではじめて手づくり靴のワークショップを立ち上げた先駆者だ。

「もうお亡くなりになられたんですが、モゲさん(勝見さん)は、結構昔から『モノをつくるんじゃなくて、コトをつくる』とか、『シューワークショップをやっているけど、靴はつくらない。靴をつくることを伝える』みたいに言ってたんです」

「ぼくも大学で工芸を専攻したので、いわゆる用の美とか民藝にすごく興味があって。生活の中で使うものや、不具合があれば自分で直していけるようなものをつくりたかった。モゲさんは、『靴は美術品ではなく、生活の道具』という考えでやってたから、すごく共感できたんですよね」

手考足思(しゅこうそくし)。手で考え、足で思う。

勝見さんのSNSに残っていた言葉だ。理屈や知識ばかりを頭の中でこね回すのではなく、手を動かしながら考え、足で歩きまわりながら思いめぐらせる。その繰り返しの先にある、すべての人に平等で、自由な営みを求めて。

「モゲさんの考え方は、ほんとうに影響が大きかったです」

モゲ・ワークショップのワーカーズコースに一年間通い、カリキュラムを一通り履修するころには、自分の手で靴を一足仕上げられるようになった。 あれから15年ほど経ったいまも、靴づくりは身近にある。

「これ」と、ホクゴウさんが袋から取り出したのは、靴の木型だ。

「ホックス4です。ホクゴウだから。みんな自分の番号をつけるんです」

アルファベットで「HOX-4」と記された思い出の木型。つづけて出してくれたプラスチックの木型のソール部には、革が張られている。

「オパンケ製法っていって、ソールが底から立ち上がってるみたいに。ワークショップ内でちょっと流行ってて、当時からつくってみたかったので、ふとつくろうと思ったんです。……でも、途中段階のまま2年ぐらい放置してるんですけど。ふふふ」

同級生には、靴の教室や工房をしている人もいるという。ホクゴウさんも、念願の靴をつくれるようになって、それを生業にとの思いは湧かなかったのだろうか。

「結局、靴も一足つくったらすごく満足して。一足あれば、それを直しながら履いていくし、そんなに何足もつくらなくてもいいって思った時に、ハッとなって」

「もともと誰が履くかわからない靴はつくれないなっていうのはあったので。かといって、オーダーを取ってつくるのも、生活していくイメージができず。自分がやりたいと思うことがあれば、媒介はなんでもいいのかなと思ったんです」

いつものとおり、ほがらかなまんまる笑顔。比較もやっかみも自信のなさも、そこにはなにひとつ隠れていなかった。

おばあちゃんと変人工房のしおりを心にはさんで

“つくる”ことや衣食住に意識が向くようになったきっかけは、なにかあったのでしょうか。

「うーん、わかんないんですけど、これ、この写真」。そう言って、アルバムから数枚の写真を見せてくれた。

「これ見ていただくと分かるんですけど、幼稚園のとき、靴が黄色か赤なんですよね。男の子っぽいものが好きじゃなかったんですよ。そういうのがすごく苦手というか」

写真に貼られたかわいらしいシールを見て、「これも多分、そのとき、かわいいから貼ったんでしょう。自分っぽいなあ」といつくしむ。

「で、おばあちゃんが大正元年生まれだったんですけど、すごい自由な人で。男の子だからこうとかっていうのはまったくない人で、それこそスカートとかリカちゃん人形を買ってくれたり。洋服を作ったりとか、編み物とかもよくやってたんです。それは母とか、隣のおばちゃんとか、自分のおばさんとかも。だから、周りの影響があったんではないかと思います」

そう話して、お守りがわりにも見えるその写真を、もう一度アルバムの中へ。

「これ、宝物ファイル的な。そんなちゃんとセレクトしてるわけじゃなくて、いままでのいろいろなものを入れてるんです」

二子玉川の土手沿いで、電線に止まる鳩のようにしゃがみ込む4人。

「えっと、変人工房っていう活動をしてて(笑)。モゲ・ワークショップでおなじシマ(テーブル)だったメンバーなんです。みんな、ぼくよりお姉さんたちだったんですけど、すごくかわいがっていただいて。このときは、メンバーの一人が、わざわざリコーダーを実家から4本揃えて、譜面もちゃんとつくってくれて、『コンドルは飛んでいく』を吹いたんです(笑)」

「素敵なバケツ・邪念を捨てよ」と書かれた手紙。

「これ。あのね、変人工房のです。衝撃的なプレゼント。ひどいんですよ(笑)。中身はゴミです。パンチで開けた穴のほうの紙に顔を描いてるんです。邪念を捨てて開けたら、もう部屋が散らかりました(笑)」

「みんなで映画の『めがね』を見に行ったんです、メガネかけて。帰り道の路地裏で、3人に指示を出してもらいながら、メルシー体操(劇中に登場する体操)を踊りました。写真を撮って、それをプリントして、本に貼りつけて、誰かの誕生日にあげました。楽しかったです」

懐かしそうに、大切そうに話すホクゴウさん。ひとつひとつの写真や手紙が、心に挟んだしおりのように思えた。人生の中でもう一度読み返したくなったとき、そこを開けば、いつでもその日のその瞬間に戻れる、そんなしおり。

「ほんとうに周りの人に恵まれてきたなと思う」と振りかえり、大切にしていることを教えてくれた。

「結局人って否定されると、きゅってなっちゃう。リカちゃん人形で遊んでることを、幼稚園のお友だちにものすごくいじられたのを覚えてます。自分の当たり前とか、好きなことが笑われることの悲しさを」

「だから……“こうだからこう”っていうのは思わないようにしてます。 男の子だから青とか、女の子だから赤とか、そういうのはイラストを描くときもしないって意識して。自分は自分、この人はこの人。価値観を大事にしたい。決めつけないようにしたいと」

「でも、そうやって自分も知らず知らずに傷つけてしまうこともあるのかもって、すごく思います。過去に、『あの時こう言ったのは、あの子にとってはダメだったかな』と思うことがあるんですね。そうやって、自分も誰かに対して気づかずにやってしまってる。自分の価値観で話をしてるかもって」

ホクゴウさんの言葉に、心の中がぐわんぐわんと揺れる。目の前にいるのは、いたっておだやかなホクゴウさんと、かぎ針編みのチューリップ。

編み目をひとつずつ、かぎ棒で丁寧に通していく。日々の営みや人との関係が編まれていく様子も、その作業によく似ている。出来あがった色とりどりで素朴なかぎ針編みのチューリップも、それをつくった人によく似ていた。

“町のおじさん”になること。

そして、つくる場をつくるということ

ライター講座の自己紹介でホクゴウさんが話したのは、「“町のおじさん”になりたい」という夢。その欠片が落ちていたのは、やはりモゲ・ワークショップでのこと。

「変人工房でも話してたんです。それぞれの町や地元だったりで、町のおじさんみたいな活動をしていきたいよねって」

「モゲさんのワークショップみたいに、靴かなにかを媒介にいろんな人が集まって、みんなでお喋りしながら、手を動かしてる。ぼくもそういう場所をつくりたい。そんな町のおじさんになりたいって」

ものづくりを教えるのではなく、つくることを共有したい。勝見さんがそうであったように。

「教えるー教えられる関係性にはなりたくないなと。対等にものをつくれる場所をつくってみたい。最終的な目標はそのあたりです」

「で、お茶にかかわることも普通に続けたいです。茶畑にお手伝いに来てる70代や80代のおじいさんたちもいらっしゃるんですよね。なんかいいなあって」

町のおじさんになることと、つくる場をつくるということ。そして、生きることと働くことを地続きで実践しつづけること。これまでも、これからも、そのことから離れるつもりはない。

「活発ではないと思いますけど、のろのろつくっていたいですね」

“向き合う”でも“取り組む”でもなく、「のろのろ」という表現がいい。生きることもつくることも、区切りなく連綿とつづいていくものだから。

最後に、「なにかを禁じられたら、自分は死んでしまうってくらい大切なことはありますか」と尋ねた。心の中で「きっと“つくる”ことなのかも」と想像しながら。

しかし、返ってきたのは思いも寄らない、でも、とてもホクゴウさんらしい言葉だった。

「うーん……ないかも。そういうのないです」

「だって、つくることを禁止されたら、 他の表現を探しますね、多分。その時のその環境で、自分のいいものを探すタイプなんだと思います。楽しみを見つけるというか、ああイヤだなって思ってる時も、ここでなんか自分ができることはないかなって考えて、自分の居場所をつくる感じですね」

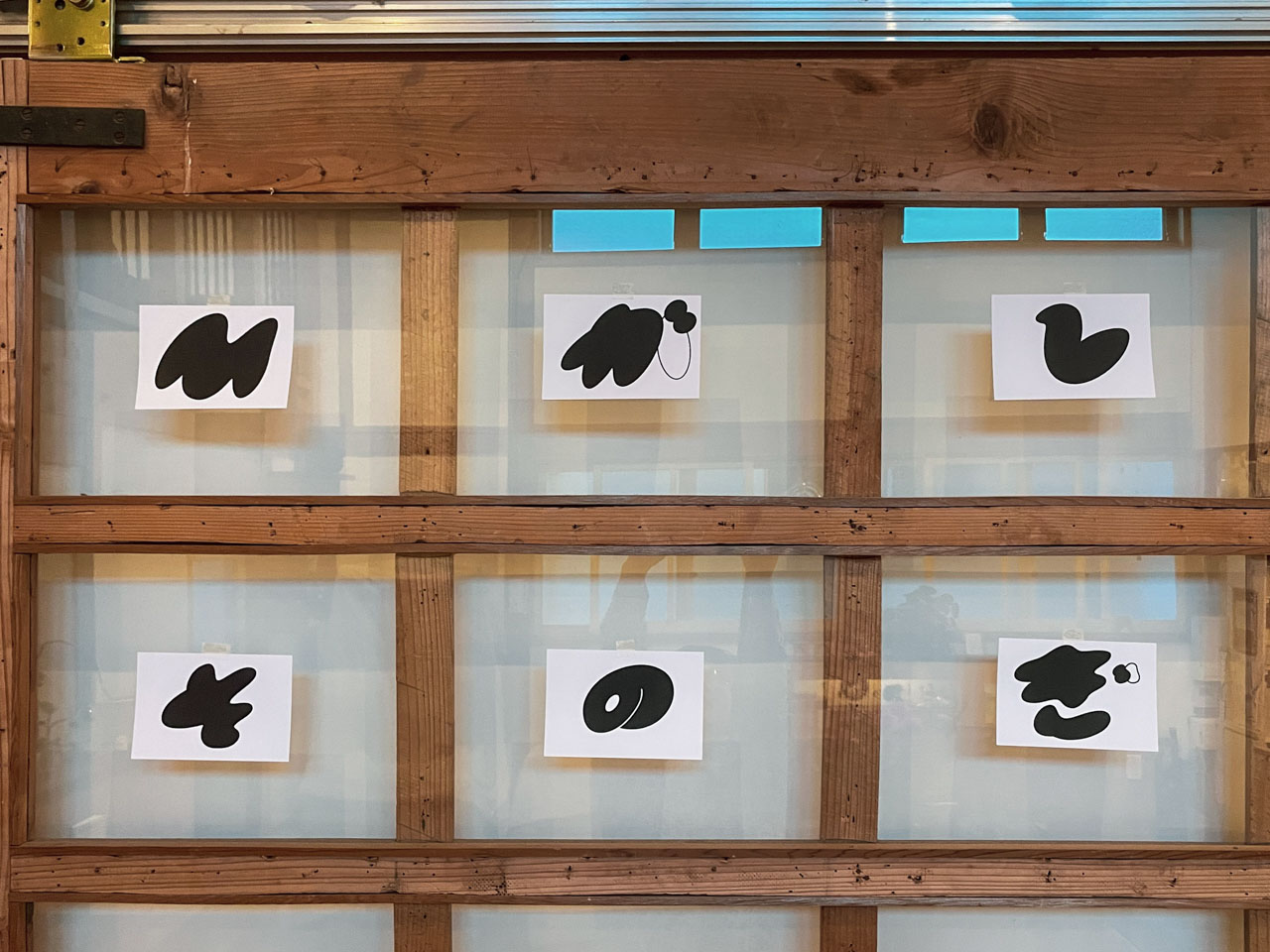

インタビューから1ヶ月ほどして、Tsubame Coffee でホクゴウさんの企画展〈nndm gordon(なんでもゴードン)-ホクゴウサトシのイラストとか、なんでも展-〉が開かれた。

特定のなにかではなく、つくりたいと思うものをつくりたいと話すホクゴウさんらしい創作物が、もともとのお店の雰囲気を変えないまま、控えめに並べられていた。

つくられたものは、つくった人によく似ている。

華々しくはなくとも、実直で、どこまでもしなやかで強く、自然体。そんなホクゴウさんのつくる場を楽しみにしながら、「のろのろ」ゆるりと待っていたい。